1県1校定着前の滋賀勢は、地方大会で50回も負けた!夏の京滋大会わずか4勝など、苦難の歴史を振り返る

先日、奈良の天理と智弁学園の強固なライバル関係を紹介した際、かつては「紀和大会」で夏は両県から1校しか出られなかったと書いた。1978年の60回大会以降、1県1校49代表(北海道と東京は2校)制が定着して、全国的な高校野球熱の高まりとともに、競技レベルも飛躍的に向上した。どの県のチームも、明確に甲子園を意識できるようになったからだ。逆に言えば、それ以前の地方大会の存在が、特定の県の高校野球文化の発展を阻んできたこともまた、事実である。

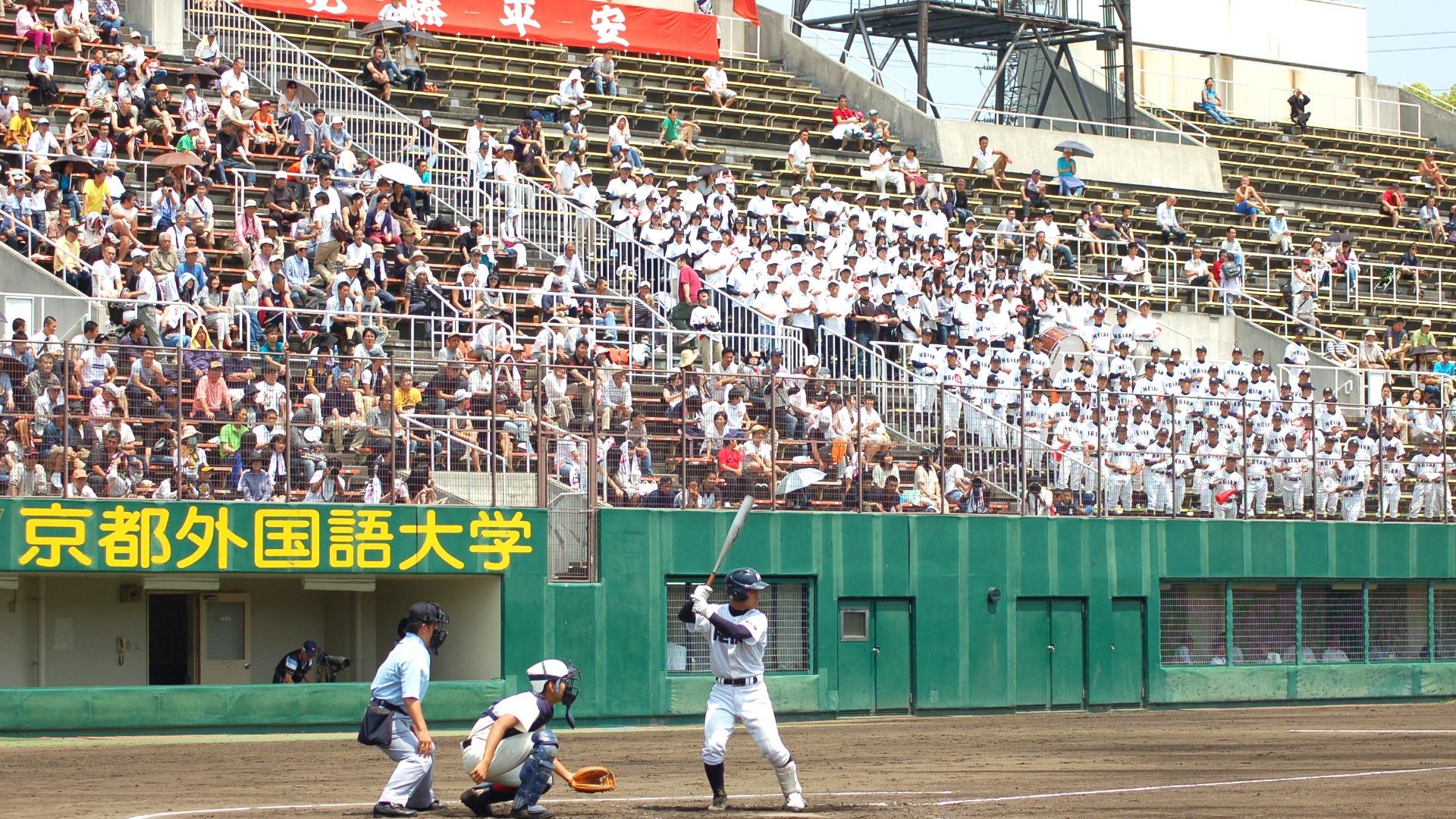

京滋大会は50回も開催された

夏の地方大会は幾度か編成替えがあって、短期間で終わったものもある。その中で京都と滋賀で代表を争った「京滋(けいじ)大会」は、前身の「京津(けいしん)大会」も含め、50回も行われた=以下、京滋で統一。同じ2県(府県)で行われた地方大会としては、前述の紀和大会の53回に次ぐ多さで、地元としての優遇を受け、概ね7校が出られたセンバツとは違って、夏は記念大会を除き近畿から4校しか、甲子園に出られなかった。レベルの高い和歌山勢に苦戦し、終盤に天理の活躍で奈良が盛り返した紀和大会(和歌山39勝、奈良14勝)と違って、京滋大会は京都が滋賀を圧倒し続けた。

50回中、滋賀はわずか4勝のみ

その結果は驚くべきもので、京都の46勝、滋賀はわずか4勝。もちろん、全国で最も一方的だった地方大会である。当初は府県の優勝校同士の決勝という形ではなかったため、京都同士の決勝が23回もある。それほどまで、京都と滋賀の実力差は大きかった。初めて滋賀が京都を破ったのが1953年。八日市が西舞鶴に7-3で勝った。夏の滋賀勢の初出場である。その後も京都の優位は動かず、滋賀勢は記念大会以外は夏の甲子園の土を踏むことすらできなかった。立ちはだかったのが平安(現龍谷大平安)だった。

平安に圧倒され続けるも、滋賀の連勝で京滋大会は終わる

平安はレベルの高い京都でも圧倒的に強く、記念大会を除いて22回も京滋大会で優勝している。特に滋賀勢との決勝は14勝1敗と寄せ付けず、阪神に進んだ石田博三投手の膳所(石田投手2年時は大津東)や、センバツで8強入りした八幡商など、全国に通用するチームをもってしても、平安には歯が立たなかった。その平安が唯一、滋賀勢に敗れたのが67年で、新鋭の守山に0-1で完封負けした。これが滋賀勢の京滋大会2勝目で、この大会以降、滋賀勢の健闘が目立つようになる。71年には比叡山が宮津を破り、翌年(京滋大会最終年)は膳所が西舞鶴に勝って、滋賀勢の意地を見せた。この対戦結果を見ると、京都勢の甲子園出場校は、京都市内の学校に限られ、府北部の西舞鶴と宮津は、滋賀勢に甲子園出場を阻まれていることもまた興味深い。西舞鶴と宮津は、京都で優勝しながら、千載一遇のチャンスを逃していたのだ。

滋賀の夏の甲子園出場回数、全国最少は永遠?

1県1校定着直前の4年間は、滋賀と福井で「福滋大会」を行った。ここでも滋賀勢は4連敗を喫する。特に最終年となった77年は、伊香に剛速球の藤高俊彦投手(新日鉄広畑)がいて、同年センバツでの好投から大きな期待を受けたが、滋賀の決勝で、相性の悪かった比叡山に敗れた。夏の59回大会(中止の1回含む)まで滋賀の夏の出場は全国最少の8回(2番目に少ないのが沖縄の10回)。うち4回が記念大会で、他府県との地方大会を勝ち抜けなかったのが50回。現在の1県1校制が続く限り、夏の出場回数は滋賀が最も少ないことになる。

瀬田工の活躍で、滋賀の高校野球文化が開花

滋賀勢の夏の甲子園初勝利は、79年の比叡山で、一気に3勝して8強まで進んだ。全国で夏の勝利が最も遅かったのは、出場機会に恵まれなかったからであり、この年が、滋賀の高校野球の夜明けだった。翌80年、瀬田工がさらに上をいく4強まで進んだが、この瀬田工の活躍こそが、滋賀の高校野球文化を大きく開花させたと思っている。比叡山の快進撃がまぐれでなかったことを証明し、滋賀県球児のたくましさを全国に知らしめたという意味でも、県勢の2年連続での活躍は特筆に値し、他校への刺激や、子どもたちへの夢を与えた。

1県1校が全国に高校野球文化を醸成

高校野球は文化であり、東北や北陸、山陰などの気候に恵まれない地域でも、強豪私学の台頭などで、全国的なレベルの向上、均一化につながったのが、1県1校の定着によると断言したい。目標が手の届くところになければ、取り残されるだけだ。現在の強豪私学全盛や野球留学に対しての賛否はあるだろうが、高校野球には甲子園という明確な目標がある。実績のある指導者や有望中学生の分散は、結果として、競技力向上をもたらした。おかげで各県に優秀な若い指導者が出現し、底辺を支える少年野球も盛んになる。それに加え、地元の盛り上がりが野球文化の醸成に寄与した。

滋賀の甲子園優勝には、有望選手の流出阻止

滋賀は京滋大会での苦戦で、全国から大きく取り残された。それでも近年の近江の活躍は目覚ましく、ようやく強豪県に近づいてきた印象がある。昨秋の近畿大会で、滋賀学園と滋賀短大付が「大阪2強」を相次いで破ったことも、自信につながったはずだ。甲子園の優勝まであとわずか(近江が準優勝2回)に迫っているが、そのカギは、県内有望選手の流出を防ぐことにある。3年前、センバツ優勝に大貢献した大阪桐蔭の前田悠伍(19=ソフトバンク)は長浜市出身。昨夏、優勝した京都国際で2本柱の一角を担った西村一毅(3年)は甲賀市、今春優勝の横浜(神奈川)のエース兼4番の奥村頼人(3年)は彦根市の出身で、前田の遠縁に当たる。近江で一世を風靡した西武・山田陽翔(20=栗東市出身)のような選手を、一人でも多く県内にとどまらせることが、頂点に上り詰める近道。同時に、県内有望選手が挙って進みたくなるような、魅力あるチームづくりも課題と言える。

![100年の甲子園 阪神タイガースと高校野球 1924-20 [ 中川右介 ] 100年の甲子園 阪神タイガースと高校野球 1924-20 [ 中川右介 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/9955/9784022519955_1_4.jpg?_ex=128x128)

![熱闘甲子園 最強伝説スペシャルセレクション -熱闘甲子園が描いた“あの夏"の記憶ー [ (スポーツ) ] 熱闘甲子園 最強伝説スペシャルセレクション -熱闘甲子園が描いた“あの夏"の記憶ー [ (スポーツ) ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/6683/4988013316683.jpg?_ex=128x128)

![1982年 池田高校 やまびこ打線の猛威 (再検証 夏の甲子園 激闘の記憶シリーズ) [ 佐々木 亨 ] 1982年 池田高校 やまびこ打線の猛威 (再検証 夏の甲子園 激闘の記憶シリーズ) [ 佐々木 亨 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4095/9784583114095_1_4.jpg?_ex=128x128)